よつ葉薬局(有限会社よつ葉堂)|処方せん|医薬品|在宅訪問・居宅支援|食事・栄養|生活習慣支援|糖尿病療養支援|ハーブ・アロマ|東京都国分寺市

地域薬局の役割

薬局から地域社会へ

薬局から地域社会へ

〜地域薬局の薬剤師の方向性を考えてみる〜

〜地域薬局の薬剤師の方向性を考えてみる〜

笠原徳子

はじめに

「遠くの山ばかりを見ていたら足元の石ころにつまずく。足元の石ばかりを見ていたら行き先がわからなくなる。」

地域薬局の薬剤師はどこへ向かって歩いているのでしょう。それは、自分の思いだけで決まるわけではなさそうです。社会全体を鳥瞰しながら、方向性を見極め、コミュニケーションの方法を選びながら積極的に行動していく必要性があると考えます。

社会の方向性

日本は、生活水準や公衆衛生の向上、医学の進歩、医療提供体制の充実などにより、世界最高水準の平均寿命を誇る国になった一方、世界に類をみない急速な少子高齢化の進行、ワーキングプア(働く貧困層)・格差社会などの大きな問題を抱えています。保険医療分野においては、生活習慣病等の慢性疾患の増加など疾病構造の変化、救急医療や高齢者医療をめぐる問題など綻びや歪みも現れています。増大する国民医療費についても、私たちの社会的経費負担のありように変化をもたらそうとしています。

国は、すべての国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を理念として「健康寿命の延伸」「主観的健康観の向上」を目指した「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を策定し、地域の実情にあわせて都道府県ごとに目標値を設定しています。また、2005年には「安心・信頼の医療の確保と予防の重視」「医療費適正化の総合的推進」「超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現」を基本的な考えとして医療制度改革大綱を示しています。これをもとに地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するため、医療資源の効率的活用、医療関係施設間の機能連携、医療安全などの確保を図ることを目的に、都道府県ごとに医療計画を、二次医療圏ごとに地域保健医療計画を策定しています。

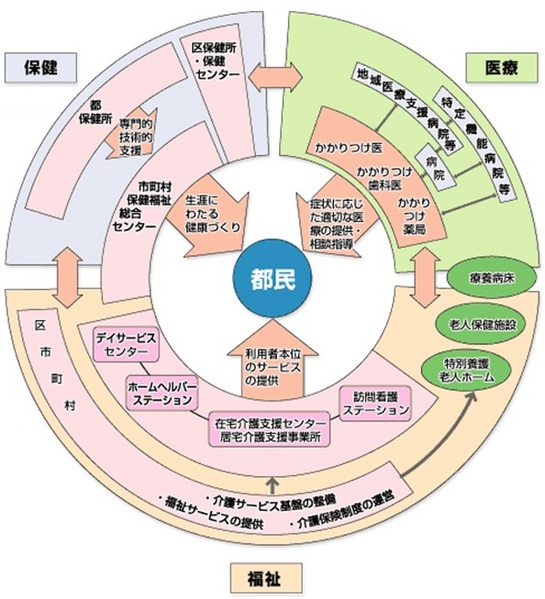

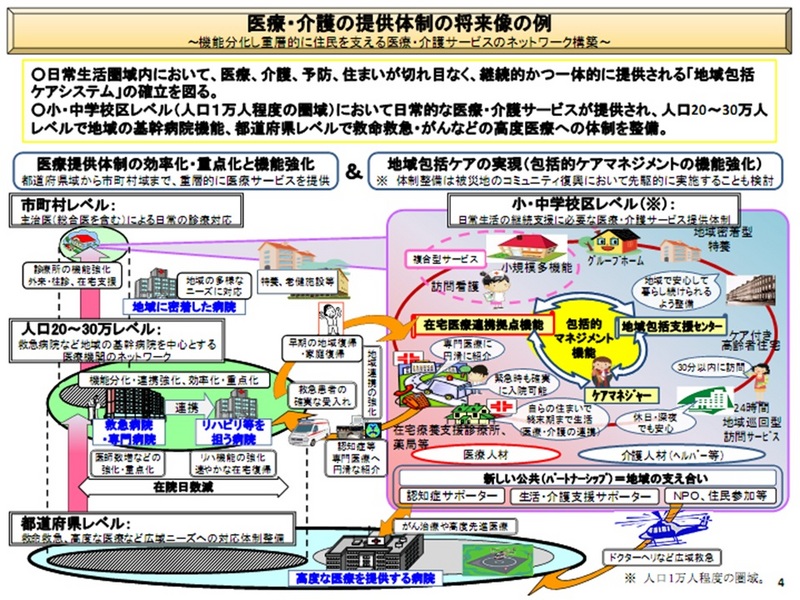

こうした動きのなか、病院内では「DPC(包括医療)による薬物治療の標準化、合理化」「クリニカルパスを活用したチーム医療の推進」「平均在院日数の短縮化」などが進められ、予防から急性期・回復期・在宅医療に至るまで、身近な地域で切れ目なく、国民が安心できる多様な保健・医療・福祉サービスが地域全体で提供される「地域ケアシステム」(図1)によって医療提供施設や医療職の役割は変わってきています。2012年4月の診療報酬・介護報酬同時改定では、地域包括ケアの理念と目指す姿としての「地域包括ケアシステム」(図2)の実現を目指すと同時に、医療と介護のサービス提供体制の基盤整備を図るために「医療・介護の提供体制の将来像の例」(図3)を示しています。また、2010年3月19日に「チーム医療の推進について」の報告書がまとめられ、「チーム医療とは、医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」と明記されています。その内容を踏まえ、4月30日には医師以外の医療スタッフが実施できる業務の内容について整理された報告書「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」が通知されています。現在、この報告書をもとに、さらに、多職種の協働のあり方が論議されています。

このような流れを踏まえたうえで、地域薬局の薬剤師は、社会的ニーズを感じ取り、方向性を判断していく必要性があると強く感じます。しかしながら、遠くの山々を見ていても、足もとの石ころ(薬剤師のミッション)につまずいては進めません。つまり、薬剤師の職能の創造と確立には、足もとの地固めが欠かせません。

|

|

薬剤師の社会的使命

1990年にアメリカで提唱された「ファーマシュティカル・ケア」は、現在では、世界共通の薬剤師の行動理念です。世界保健機構(WHO)においても「患者の利益を中心に据える薬剤師行動哲学であるファーマシューティカルケアは、患者の保健およびQOL(生活の質)の向上のため,明確な治療効果を達成するとの目標をもって,薬物療法を施す際の,薬剤師の姿勢・行動,関与,関心,倫理,機能,知識・責務ならびに技能に焦点を当てるものである。」と定義しています。1993年9月、国際薬学連合(FIP)東京大会では「薬局業務規範(GPP:Good Pharmacy Practice)」が宣言されました。ファーマシューティカル・ケアに基づいて作成されたGPPガイドラインによって、保健の増進、医薬品の提供、医療用具、患者のセルフケアおよび薬剤師の活動による処方および医薬品使用状況の改善に関する各国の基準が推奨されています。

日本では、日本国憲法第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」のもと薬剤師に国家資格が付与され、医療法第1条の二「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない」、薬剤師法第一条「薬剤師は、調剤、医薬品の供給、および薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上および増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」によって薬剤師の職能が定義されています。日本薬剤師会ではこれを享受し、1973年に薬剤師はこうあるべきという理想像を記した「薬剤師綱領」を制定しています。また、FIP東京宣言にさきがけて、かかりつけ薬局の育成を目的として「薬局業務運営ガイドライン (1993年4月30日) (薬発第四〇八号)」を通知しています。私が在住している東京都ではさらに「かかりつけ薬局指針」を独自に策定し、薬局機能を「信頼」「身近」「やさしい」の3つのキーワードをもとに6領域に整理し、具体的な取組内容を例示しています。

また、2009年4月に、日本薬剤師会は「20年度版 薬剤師に求められるプロフェッショナルスタンダード(PS)」を完成し、ジェネラリストとして薬剤師の具備すべき知識・技能・態度を5 つの領域に分けて目標を示しました。ジェネラリストについては、薬学・医療の分野で広く知識や能力を持っている人と捉え方だけでなく、一般企業でいう「広く浅く様々な分野に精通し、様々な特定分野に精通したスペシャリストを適材適所で活用し、協働させる能力を持った人」と捉えることもできます。

その他、1999年10月、イスラエル テルアビブで開催された第51回世界医師会声明において採択された「薬物療法を遂行する際の医師と薬剤師の職分に関する世界医師会声明」は、薬剤師の使命を考えるうえで大変興味深い内容です。具体的な職分について記載され、結論として「薬剤師と医師とがお互いの役割を尊重しつつ、協力し合い、医薬品が安全かつ適切に用いられ、最善の保健成果を上げるようにすることによって、患者は最大の恩恵を受けることができる」と記されています。

地域薬局の薬剤師は何処へ

薬剤師の行き先を決定するために、これまで、周囲の状況を確認し、自身の役割について再確認してきました。キーワードは、主観的健康観(各人のハッピー)、保健・医療・福祉を考慮した地域包括ケアシステム、多職種によるチーム協働、ファーマシュティカル・ケアです。

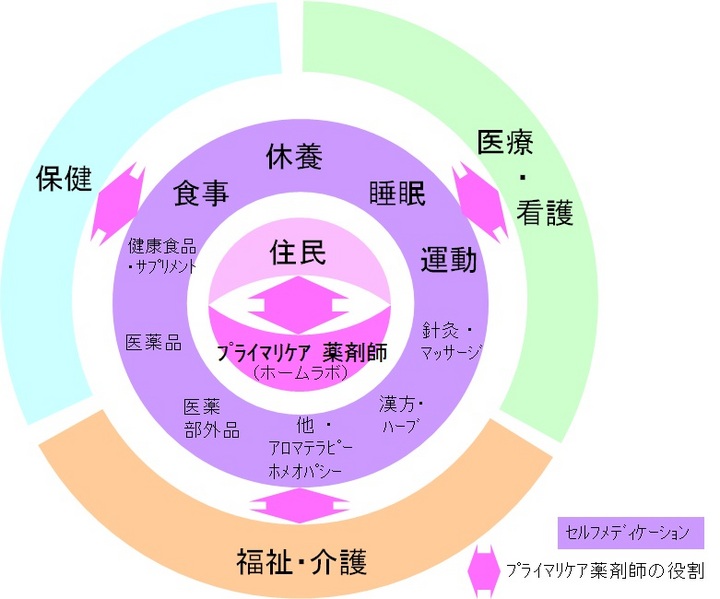

地域薬局薬剤師の仕事は、健康の維持・増進のための啓発・支援、セルフメディケーション支援、軽疾患の初期治療、受診勧奨、医薬品適正使用のための服薬支援、心のケア、生活習慣の改善支援、医療機関〜福祉施設との連携、在宅・介護支援、街の環境衛生、身近な科学者、栄養相談、美容相談など、人が生きていくうえで大切な生命に係ること全般です。つまり、薬局はプライマリ・ケアの現場であり、地域薬局薬剤師にとって、日常業務の一つひとつがプライマリ・ケアと言えます。

本来、「プライマリ」は「プリマ(主役)」に由来する語で、初期、近接、基本といった意味に加え「重要な」という語義も含まれています。「プライマリ・ケアとは、国民のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、総合的・継続的、そして全人的に対応する地域の保健医療福祉機能」を概念に据えています(日本プライマリ・ケア学会)。人々の身近に存在する保健・医療・福祉において専門的役割を果たし、心と体と社会を健全な状態にすることを目指しています。

地域薬局でのプライマリ・ケアは、住民と専門的なケアとの最初の出会いの場であり、処方せんを持ってその日最後に会う医療の場でもあります。薬剤師が医薬品の適正使用を推進するために、医薬品の必要性・有効性・安全性・経済性を評価することは当然です。しかしながら、薬剤師はプライマリ・ケアの機能を果たすため、保健・医療・福祉の分野に関して自分の得意分野でなくても相談内容を聴いて、薬局で対処できることか、専門はどこが一番適切かなどを判断し、保健・医療・福祉への連携・協働、総合的なサービスに結びつけるジェネラリストとしての機能を身につけることが求められています(図4)。

これらの機能を実践するためには、身近な地域で、心理および生活全般に目を配り(近接性)、小児から老人まで、予防から治療、リハビリテーションまで、全科的に(包括性)、専門医や他職種、住民との連携を通してチームの一員として(協調性)、健康教育から療養にいたるまで(継続性)、住民が十分に理解し、納得するための説明と支援(責任性)、というプライマリ・ケア本来の5つの理念が要求されます。

最近、孤独死、誰にも知られずに逝ってしまう残念なニュースが増えました。秋山正子氏が昨年開設された「暮らしの保健室」や、イギリスにあるがんの相談窓口であるマギーズセンターなどのように、自分の症状や不安に対する適切な情報を共有したり、がんの患者さんがふらりと立ち寄って安心したりする場所として地域薬局が機能を発揮し、地域とつながっていくこともできそうです。

|

|

|

まとめ

災害医療後方支援の際に、改めて印象に残ったことがあります。

ふだんの業務でも同様に、1)全体を見る鳥瞰力。今、何が求められているのか。その人が、地域が元気になるには何が必要なのか。2)自分の立ち位置を判断しながら、3)積極的にコミュニケーションの方法を選びながら実行していく力が求められていると、強く感じました。

地域薬局の機能は一律ではなく、その事情はさまざまです。商品の流通、マンパワー、立地など多くの事情が異なります。すべての薬局で地域のすべての期待にこたえることは困難かもしれません。しかしながら、その地域の保健・医療・福祉にかかわるプライマリ・ケアの機能を備えたジェネラリストの一人として、人々が元気になれるように、地域の方々と協働して、ファーマシュティカル・ケアを提供していくことを忘れなければ、自ずと求められていること、すべきことが見えてくると信じ、行動を続けてまいりたいと思います。

さいごに

私のライフワークは、「薬剤師の職能の創造と確立」です。薬剤師のアイデンティティを得る旅をしているのだと思います。アイデンティティといっても、それはいったいどのようなことを言うのだろうと、薬剤師という職に就いてからこれまで長い間ずっと、自分自身悩んできました。かなり大げさに卑下してしまうと、世間一般だけでなく、医療業界においても、地域薬局の薬剤師は医師の出した処方箋を正確に調剤し患者さんに渡す“ブローカー”、薬局は処方薬を在庫する“倉庫”というイメージになってしまうのではないでしょうか。在宅や居宅での薬剤管理支援についても“薬の配達”という言葉がいまだに使われているのも、これらのイメージによるものと思われます。このような状況のなか、薬剤師不要論は払拭されていません。それでは、何故、払拭できないのでしょう。薬剤師が今ある状況に安住し、声をあげないという環境が一番の理由かもしれません。「くすり」というモノをワンクッションおいてヒトと対峙している薬剤師の行動が、イメージを想起させるのかもしれません。これらの環境や行動も大きな要因と考えますが、さらにつけ加えたいことがあります。臨床の場で疑義が浮かび上がった際に、医師や看護師と異なり、薬剤師には決定権がありません。ただし、第三者的な中立的な立場のため、患者は何でも相談しやすいという利点もあります。しかし、患者の身近にいながらその場の状況を迅速に改善することができない能力に信頼感、責任性が生まれてこないのは当然です。これらのことを改善する信念と価値観、そのシステムと行動・実践が必要です。

最近、CDTMという言葉が流行りつつあります。米国においては、すでに慢性疾患の薬物治療管理や予防接種などでCDTMが実践されています。CDTMとは、Collaborated Drug Therapy Managementの略で、共同薬物治療管理と訳されています。医師の診断を前提に、医師と薬剤師が契約したプロトコルの範囲内で、薬剤師が主体的に薬物治療を行っていくことです。日本版CDTMの例として、ジェネリック医薬品(GE)への処方変更が挙げられます。服薬する方のADLに応じて、嚥下のしやすさ、取り扱いやすさ、識別性の良さ、一包化した際の品質性・安定性、簡易懸濁の可否などの薬学的観点からGEの品質・機能性を評価・選択し提供することはCDTMの一つと考えます。また、2012年4月の調剤報酬の改定による残薬の確認も、処方薬へ反映させる一つのCDTMのシステムといえるでしょう。このCDTMは、地域の協働・連携をさらに効果的にするために、さらに進化させていく必要があります。

医師と薬剤師の医薬分業の真の目的は、共同薬物治療の質の担保と費用対効果を高めることに他なりません。今後、地域薬局の薬剤師は、慢性疾患患者の療養支援や、在宅・居宅療養支援において、患者のQOLの維持・向上を目的に、減薬のための生活習慣の改善支援、薬の保管・使用状況の確認以外にも、フィジカルアセスメントを踏まえた薬の有効性・安全性を評価する能力と責任をもって、医師だけでなく医療スタッフと業務を分担しつつも互いに連携・補完し合うことが望まれていると信じます。是非、薬剤師を活用し育てていただくことを、医師をはじめとする多職種の皆さまにお願いして筆を下します。